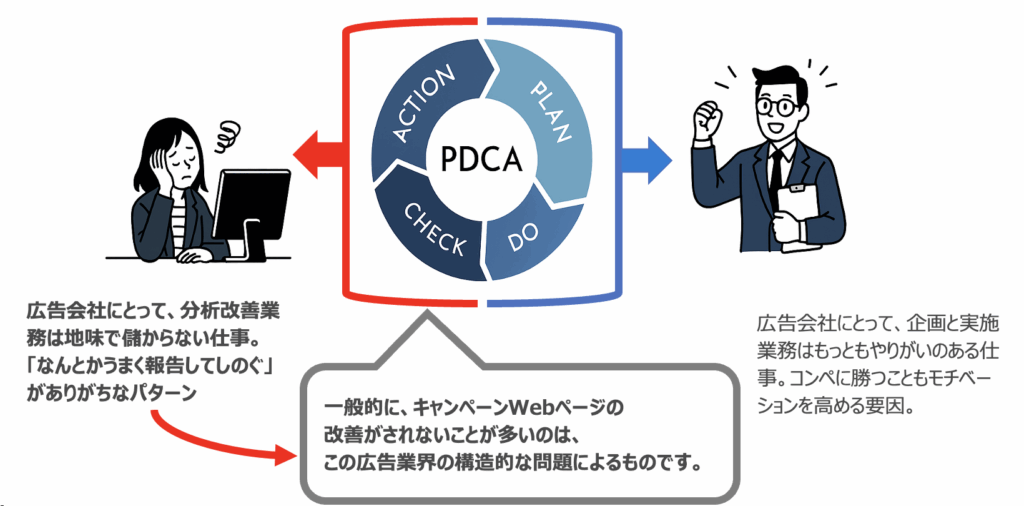

企業の広告プロモーションキャンペーンのPDCAのうち、

Check/Actionの改善活動が疎かになるのはなぜ?

通販企業を除く、広告主企業の場合、WebサイトのLP(Landing Page)を使ったプロモーションで、1週間など短期間のものは別として、数ヶ月に及ぶキャンペーンの場合、最初に作成したページがキャンペーン最後まで改善されずにそのままになっているケースをよく見かけます。

その理由は、日本の広告業界の構造的な問題に起因?

その理由は、日本の広告業界の構造的な問題に起因するものではないかと考えています(これは、わたし自身の電通での仕事の経験上からの意見です)。クライアントから依頼される広告キャンペーン開発は、競合提案であることが多く、競合に勝つために、広告会社の営業やプランナーは知恵を絞ってキャンペーンアイデアを出し合って、最終的な提案に絞り込んでいきます。

競合提案に勝ち抜いたキャンペーンアイデアやそのクリエイティブは、豊富な経験を持つプロの広告マンたちがこだわってこだわって考え抜いたものですから、優れたものが多いです。また、キャンペーンを構成する表現物のうちで、有名タレントが出演するようなブランディング用のTVCMは、製作コストが多額であることや消費者の反応を知るためには別途費用をかけて消費者調査をする必要もあり、そもそも表現の改善を前提とはしていません。

Webページは消費者の反応がすぐわかり、低コストで修正できるのに…

しかしながら、キャンペーンの表現物の中でも、WebのLPは、TVCMに比べれば低コストで制作でき、Google Analyticsなどで毎日でも消費者の反応を容易に調べることもできます。本来は2週間程度反応を見て、翌月から改善したLPに差し替えたり、または最初から複数のLPを準備し、ABテストをしてレスポンスの良いものに絞り込んでいくこともできます。

また、もはやWebが当たり前となった今、通販企業ではない企業でもWebを通じたコンバージョンを向上させる活動はとても重要であるはずです。

キャンペーンのPDCA(Plan/Do/Check/Action)のうち、Check/Actionを適切に行うことで、LPを通じたコンバージョンは何もしない場合に比べれば、かなり成果を上げることができます。これは、広告プロモーションの教科書的な書籍にも、初歩の初歩として書かれていることですが、意外と多くの企業でこの改善活動は疎かにされがちです。

広告マンの評価ポイントは第一に競合勝利。

広告主キャンペーンの改善活動への貢献ではない。

この問題の大きな要因ではないかとわたしが考えるのが、広告会社では、広告マンにとって必須とも言えるこの改善活動に対する評価がそもそも低いということです。予算が数千万だったり、億単位のキャンペーン競合に勝つことは、社員の評価ポイントの重要な要素です(広告会社に規模によっては数百万規模の競合勝利も評価されます)。しかし、そもそも評価の視点に、「広告主企業のキャンペーン改善達成に貢献した」という項目がないのです。わたし自身、電通の管理職として部下の評価をしていましたが、その経験上、そういう評価項目を見たことはありません。

日本の広告業界はまだメディア収益に依存する構造?

| 電通 業務別売上高 |

2024年 売上高 構成比 |

2008年 売上高 構成率 |

増減率 |

|---|---|---|---|

| 新聞 | 463 2.4% |

1,584 10.6% |

29.2% |

| 雑誌 | 140 0.7% |

645 4.3% |

21.7% |

| ラジオ | 115 0.6% |

223 1.5% |

51.5% |

| テレビ | 5,889 30.1% |

7,126 47.6% |

82.6% |

| インターネット | 4,590 23.4% |

258 1.7% |

1,776.2% |

| OOHメディア | 379 1.9% |

464 3.1% |

81.7% |

| メディア構成比 | 59.1% | 68.8% | 85.9% |

| クリエーティブ | 1,953 10.0% |

1,857 12.4% |

105.2% |

| マーケティング プロモーション |

2,468 12.6% |

1,763 11.8% |

140.0% |

| コンテンツ サービス |

1,451 7.4% |

– | |

| その他 | 2,118 10.8% |

1,052 7.0% |

|

| 連結調整等 | 111 0.6% |

– | |

| マスメディア に含まれる インターネット |

-93 -0.5% |

– | |

| 合計 | 19,584 100% |

14,973 100% |

130.8% |

表は、電通が公表した2024年売上高と2008年売上高を比較したものです。なお、2008年のデータは電通が公表していた月次業務別売上高(1月から12月)を合算したものです。この当時はなぜか月次売上高は広告業界の慣例もあって公開していましたが、年間の業務別売上高は公表していませんでした。

新聞広告は2008年の29.2%まで大減少

わたしは電通OBですが、改めて、この比較をしてみて本当に驚きました。新聞広告の売上高が2008年に比べて29.2%まで落ち込んでいます。

他のマスメディアも落ち込んでいますが、まだテレビとOOHは比較的落ち込みが少ない方で、それでもそれぞれ2008年の82.6%、81.7%です。

インターネットが1,776%の大増加

マスメディアとOOHの減少分を合算すると、3,056億円。インターネットは4,590億円ですから、電通のインターネット広告売上はこれら減少分も飲み込んで、かつ1,534億円のプラスです。

電通のメディア収益依存度はまだ高い

さて、注目して欲しいのは、電通の売上高に占めるメディア構成比です。2008年は68.8%で、2024年は59.1%です。つまり、電通の収益構造は、多少弱まったとはいえ、メディアに依存しているといえます。

この構造はおそらく変わらない…

わたしは60歳の定年まで電通にお世話になり、電通にはとても楽しい思い出がいっぱいです。不幸な出来事もあり、社会的に非難されることもありましたが、わたしは電通は今でも大好きな会社です。その失敗を活かして良い会社になって欲しいと思っています。

その理由は、もちろん、電通は給料もとても良かったということもありますが、なにより、自分が考えたアイデアを実行できる「自由闊達な空気」が電通にはあったことです。わたしが定年したのは、2022年3月ですが、定年間際まで、自分がやりたい仕事をさせてくれた電通には感謝しています。その仕事が自分が考案したOriginator Profileという技術の社会実装です。

日本では広告業界の報酬モデルとしてフィー制度は中核にはならない

メディア収益への依存があるのは、電通だけでなく、博報堂やADKも同じです。広告業界の構造といえます。広告業界にはもう一つの収益モデルとしてフィーという制度があります。これは広告主が広告会社が提供するプランニングサービスの人件費を支払うものです。このフィーモデルが主流になる前提は、社員に対して能力別報酬を採用することです。競合に勝てる社員はたくさんの報酬がもらえますが、そうではない人は極論、解雇されるという欧米の広告会社モデルとなります。

その要因は日本の広告業界の独特の商習慣にある

欧米の広告業界では、広告会社は1業種1社と決まっていて、例えば、トヨタを担当している広告会社はホンダの広告を扱うことはできません。でも、日本では電通や博報堂はトヨタともホンダとも取引をしています。なぜでしょうか。

実は、日本の広告業界への欧米の1業種1社モデルの導入に反対し、日本独特の広告商取引を業界標準化を実現した人がいます。それは電通の4代目社長、吉田秀雄です。

欧米の広告会社ネットワークのモデルは電通?

わたしが知る限り、日産など一部の広告主を除いて、多くの広告主が、複数の広告会社と取引し、彼らを競わせてより優れたアイデアを得たほうが、ブランドを成長させることに役立つと考えているようです。つまり、吉田秀雄が業界標準とした日本独特の広告商取引モデルは、広告会社だけではなく、広告主にもベネフィットがあるから今も続いているのだ、といえるでしょう。

さらにいえば、欧米の広告会社は、電通が同業種の複数の広告主を取り扱うことで、メディア収益を飛躍的に伸ばしたことを「Yoshida Model」と呼び、このモデルを取り入れました。持ち株会社をつくり、その傘下に複数の広告会社をネットワークすることで、1業種1社の制約を乗り越えました。欧米の主な広告ネットワーク企業グループはWPP、オムニコム、ピュブリシス、インターパブリックですが、これら欧米の広告会社ネットワークは、電通のビジネスモデルをパクったものなのです。

広告会社は収益性の低い改善活動に労力をかけたくない

ちょっと話が横に逸れてしまいました。もともとは、なぜ、PDCAの改善活動が疎かになりがちなのかという話でしたが、その理由は、広告会社のビジネスモデルが、メディア収益を高めることが中心になっているために、Webページの改善といった「地味でその小さな積み重ねが大切」といったビジネスにはどうしても目がいかないし、労力をかけたくはないからなのです。

だったら、人ではなく、AIにやらせてみたらどうだろう?

生成AI(ChatGPT)を使ったキャンペーン改善サービスCamGrow

ということで、Y&Hとしてクライアントにぜひご活用いただきたいと考えたのが、「生成AI(ChatGPT)を使ったキャンペーン改善サービス」CamGrowです。改善活動にかかる従来の人的業務の多くをAIに代替させることができます。

クライアントのキャンペーンWebページとそのレスポンスデータであるGoogleAnalyticsデータを学習ソースに、ChatGPTと機械学習システムを統合したサービスです。迅速にキャンペーンWebページの問題を発見し、その改善を図ることで、キャンペーンコンバージョンの向上を図ることができます。

CamGrowにご興味を持たれたら、Y&H代表の竹内までお気軽にお問い合わせください。